-

© AFRIKSURSEINE : JEAN MICHEL DEVILIER

- 29 Mar 2025 11:02:01

- |

- 2461

- |

FRANCE :: L’Afrique dans la peau : entretien avec Janvier K. Litse, ancien vice-président de la BAD

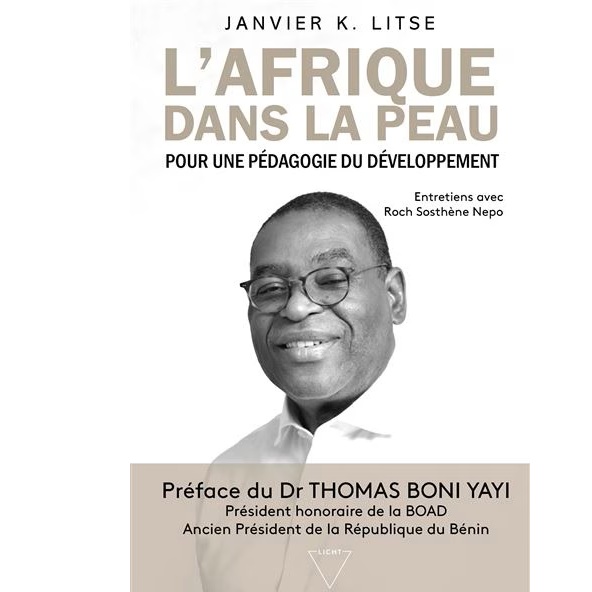

Rencontrer Janvier K. LITSE, c’est plonger dans l’itinéraire exceptionnel d’un économiste qui a consacré sa carrière au développement de l’Afrique. Ancien vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) et Directeur Général pour l’Afrique de l’Ouest, il a été au cœur des grandes décisions économiques du continent, naviguant entre institutions financières internationales et enjeux de gouvernance. À travers son ouvrage « L’Afrique dans la peau : pour une pédagogie du développement », il retrace son parcours, partage ses réflexions et livre un témoignage empreint d’humilité et d’engagement. Dans cet entretien, nous revenons sur son expérience, sa vision du développement et les défis qui attendent l’Afrique.

(Propos recueillis par Jean Michel Devilier)

Bonjour Majesté Janvier K. LITSE, vous êtes une personnalité reconnue dans le monde de la finance, mais pour la plupart de nos lecteurs, cette interview sera certainement l’occasion de vous découvrir. Pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours académique et professionnel ?

Je comprends votre sens de l’humour et du respect d’un certain « protocole » (entre guillemets), mais appelez-moi simplement par mon nom à l’état civil. Vous savez, le titre « Majesté » ne vaut que pour des circonstances bien particulières où il sied de faire prévaloir le statut de Chef traditionnel de mon village d’origine au Cameroun. Ce qui ne me semble pas être le cas, ici (Rire). Sinon, pour répondre à votre question, je dirais que mes différents parcours à savoir académique et professionnel, n’ont, a priori, rien de singuliers. Ils sont juste comparables à ceux de tout Camerounais ou Africain contemporain ayant connu une scolarité tout à fait normale. Mes études primaires et secondaires se sont entièrement déroulées au Cameroun jusqu’au baccalauréat que j’ai obtenu, au milieu des années 1970, au lycée classique et moderne de Garoua dont je garde encore un souvenir vivace, notamment en raison de l’ambiance extraordinaire qui y régnait alors et surtout de la qualité de l’enseignement qui y était dispensé.

Ensuite, je me retrouve successivement en France (à l’université de Lille I, puis au 3eme Cycle de l’Institut supérieur de gestion de Paris), aux USA (Université d’Etat de San Diego) et au Royaume-Uni (Université de Sussex à Brighton). J’ai par ailleurs dans le cadre de ma formation professionnelle obtenu un parchemin de la Cranfield School of Management (Royaume Uni) et du Fonds monétaire internationale (USA – Washington D.C.) J’intègre la Banque mondiale, au début des années 1980. J’y passe sept (7) ans en tant que chargé de gestion de la dette extérieure, puis analyste de recherche. Fort de cette première expérience acquise auprès d’une institution financière multilatérale de référence, je réponds à un appel à candidature de la BAD au sein de laquelle j’entame une autre étape de ma carrière qui va durer 26 ans. C’est au service de la BAD qu’aura été accompli le segment le plus gratifiant de ma vie professionnelle. Après avoir gravi pratiquement tous les échelons, je termine ma carrière aux postes de Directeur général Afrique de l’Ouest et Vice-président par intérim chargé des Opérations. Depuis janvier 2019, je sers le Programme alimentaire mondial, en qualité de Conseiller supérieur finance-développent Afrique.

Votre livre est à la fois un témoignage personnel et une réflexion sur le développement de l’Afrique. Pourquoi avez-vous choisi cette approche narrative plutôt qu’un essai purement économique ?

Votre question ne manque pas de pertinence. J’aurais pu, en effet, écrire un essai classique, s’apparentant à un traité d’économie politique et portant sur des questions d’ordre théorique ou académique, sous l’éclairage, bien entendu, de mon expérience de praticien de la macroéconomie. Mais telle n’était pas mon ambition. J’en laisse le soin aux universitaires dont c’est la vocation première et qui, par conséquent, sont mieux outillés que moi pour le faire. Il m’a paru, par contre, plus opportun de partager mon histoire personnelle, en essayant d’en faire ressortir quelques moments forts ou faits saillants susceptibles de susciter le questionnement et de nourrir la réflexion sur la problématique du développement de l’Afrique. Le format du livre-entretien, fait d’une succession de questions-réponses, présente l’avantage de la spontanéité et de la simplicité inhérentes à l’interactivité. Ce qui est tout le contraire des publications à caractère plus formel ou plus standardisé, truffées de chiffres et de modèles sophistiqués, réputés peu accessibles au lecteur moyen pour lequel elles constituent un parfait soporifique dont la place se trouve plutôt dans des bibliothèques désaffectées.

Vous avez occupé des postes stratégiques à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur le rôle de ces institutions dans le développement des économies africaines ?

« Postes stratégiques » : c’est un bien grand mot qui, très souvent, ne veut pas dire grand-chose. Pour ma part, je considère qu’au sein d’une organisation, tous les postes contribuent, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation des objectifs. Ceci dit, la Banque mondiale et la BAD sont des banques multilatérales qui ont essentiellement pour rôle de faciliter la mobilisation des financements en faveur du développement de leurs pays membres. Comme je l’ai amplement expliqué, notamment au chapitre 9 du livre (je crois bien), ces banques ont plus facilement accès, à moindre coût, aux ressources du marché financier international. La notation AAA dont elles jouissent, pour la plupart, constitue un atout de taille permettant de suppléer aux faiblesses qu’affichent généralement les pays membres, en termes de notation, et qui les condamne à devoir emprunter à des coûts exorbitants.

Les banques multilatérales ont la latitude de mobiliser des ressources à moindre coût pour ensuite aller en réinvestir la contrepartie à des conditions plus favorables, dans le financement de projets de développement dont sont porteurs les pays emprunteurs. Elles assistent également les pays membres dans le montage de projets de qualité, c’est-à-dire bancables ; et ce, dans des délais raisonnables. Ce qui requiert généralement une expertise éprouvée dont les pays concernés ne disposent pas toujours. Par ailleurs, ces banques sont là pour apporter divers conseils spécialisés aux gouvernements. En somme, elles jouent manifestement un rôle déterminant de catalyseur en matière de mobilisation de ressources et de mise en œuvre des projets de développement, de conseils, et de réformes. Leur utilité n’est donc plus à démontrer.

Vous évoquez la gestion de la dette extérieure et votre implication dans le rééchelonnement de la dette d’un certain nombre de pays tels que le Sénégal. Pensez-vous que le modèle actuel d’endettement des États africains est viable à long terme ? Quelles alternatives proposeriez-vous ?

Comme vous le savez, les dettes contractées par les pays permettent, en principe, de financer d’importants programmes et projets de développement. Un titre de dette est une créance financière qui exige que le débiteur paie au créancier l’intérêt et le capital, à une date ultérieure. Les pays contractent des dettes auprès d’un large éventail de créanciers, y compris des obligataires privés, des banques, d’autres pays, ainsi que de leurs institutions de prêt officielles et de prêteurs multilatéraux tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pour ne citer que celles-là. Si l’emprunt est excessif, le fardeau du remboursement de la dette risque de grever les finances du pays et, dans le pire des cas, de le conduire à un défaut de paiement. Il faut donc comprendre par viabilité de la dette publique, la capacite d’un pays à s’acquitter de toutes ses obligations de paiement actuelles et futures sans recourir à une aide financière exceptionnelle ou sans se retrouver en défaut de paiement.

Les pays sont souvent confrontés à ce double défi : gérer la soutenabilité de la dette tout en assurant une génération de revenus adéquate pour financer les services publics et les investissements. Par ailleurs, l’augmentation des niveaux de la dette publique justifie la nécessité de disposer de systèmes de recettes solides et résilients. Ceci rappelle, avec force l’importance d’une gestion saine de la dette, doublée d’une planification fiscale. La stratégie de gestion de la dette est conçue pour aider les gouvernements à emprunter au coût le plus bas possible avec un niveau de risque prudent. Il s’agit de déterminer la composition appropriée de la dette intérieure et extérieure, des emprunts à court terme et à long terme, des taux d’intérêt fixes et flottants, ainsi que l’échéance appropriée. Une gestion efficace de la dette peut contribuer à atténuer l’impact des chocs économiques, à maintenir la confiance des investisseurs et à promouvoir la discipline budgétaire.

La viabilité du modèle d’endettement dépend intimement de plusieurs critères, à savoir notamment : la qualité des institutions et la capacité de gestion de la dette ; les politiques et les facteurs macroéconomiques de base qui, il faut le reconnaitre, sont influencées par l’environnement économique mondial La stratégie de mobilisation de recettes internes, quant à elle, se concentre sur l’amélioration de l’efficacité, de l’équité et de la suffisance du système de recettes sur un horizon pluriannuel. Il s’agit notamment d’élargir l’assiette fiscale, d’améliorer le respect des obligations fiscales et de moderniser l’administration des recettes. L’efficacité d’une telle stratégie est essentielle pour mobiliser les ressources nationales afin de financer les priorités de développement et de réduire la dépendance à l’égard des financements extérieurs. L’interaction voire l’interdépendance de ces deux stratégies est importante, mais souvent perdue de vue. Les deux stratégies doivent être alignées pour assurer la viabilité budgétaire globale. Une stratégie d’endettement bien structurée peut créer un environnement macroéconomique stable qui favorise la génération de recettes, tandis qu’une stratégie de mobilisation de ressources solide peut garantir des ressources adéquates pour faire face aux obligations du service de la dette. Il faut toutefois reconnaitre que, dans plusieurs pays en développement, l’alignement de ces stratégies pose quelques problèmes. Il s’agit notamment de coordonner les cadres politiques entre les différents ministères, de gérer les compromis entre :

· d’une part, la viabilité de la dette publique, la stabilité financière et la mobilisation des recettes publiques ;

· et d’autre part, entre l’éviction des dépenses et des investissements privés et la mobilisation de l’épargne privée pour l’investissement public.

Il s’agit, in fine, de s’assurer que le niveau d’endettement est compatible avec le potentiel de croissance ou les progrès en matière de développement. Ceteris paribus, une croissance plus élevée améliore la dynamique d’endettement. En effet, la plupart des précédents historiques de réductions sensibles de la dette sans restructuration ont été associés à une accélération de la croissance, même si dans beaucoup de cas, la croissance était tirée par des facteurs externes incertains au pays (expansion mondiale, émergence des exportations de ressources naturelles, amélioration des termes de l’échange, etc.). Cette incertitude exige que la dette soit gérée prudemment. Ce qui suppose que la plus haute priorité soit accordée au renforcement de la gestion de la dette et des données relatives à celle-ci, sans oublier une prise en compte de tous les types de dettes qui présentent un risque pour ses finances publiques.

Afin de déterminer correctement la viabilité de la dette d’un pays, je préconise la définition large de la dette publique du secteur public comprenant celle des administrations publiques et des sociétés non financières publiques, ainsi que les dettes garanties par l’État (dette que le secteur public ne détient pas, mais a l’obligation de garantir). En effet, la définition étroite de la dette qui ne concerne que les opérations budgétaires de l’administration centrale peut conduire à des augmentations inattendues. À titre d’exemple, si une entreprise d’État déficitaire n’est pas en mesure d’assurer le service de sa dette, le fardeau incombera, en définitive, à l’administration centrale, parce qu’une telle dette est à garantie publique, ce qui entraînera un affaiblissement inattendu de la viabilité de la dette d’un pays.

Votre ouvrage met en lumière l’importance du partage des connaissances et de l’éducation. Selon vous, comment l’Afrique peut-elle mieux former sa jeunesse pour répondre aux défis économiques et technologiques de demain ?

Il va de soi que l’éducation et la formation constituent un facteur déterminant du développement du capital humain, condition sine qua non d’une optimisation du dividende démographique tant attendu, cette forme d’accélération de la croissance économique pouvant résulter de l’amélioration de la santé reproductive, d’une baisse rapide de la fécondité et de la modification de la structure d’âge qui s’ensuit. Pour répondre efficacement aux défis économiques et technologiques d’aujourd’hui et de demain, l’offre de formations proposée à la jeunesse africaine devrait, à mon avis, s’aligner sur les standards mondiaux, tout en mettant un accent particulier sur la formation professionnelle et l’acquisition effective de compétences métiers.

Vous avez travaillé avec de nombreux chefs d’État africains. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui freinent encore le développement économique du continent, et comment les surmonter ?

Les obstacles, il faut dire qu’ils sont multiples, complexes et interconnectés. Nous pouvons dire que le défaut d’énergie et d’infrastructures de base représente une première contrainte bloquante. Mais on peut bien disposer de l’énergie et d’infrastructures sans pour autant progresser, si par ailleurs la qualité de la gouvernance est désastreuse. Or, me direz-vous, l’exercice effectif de la bonne gouvernance présuppose l’existence des deux déterminants clés du capital humain que sont des prestations de santé et une éducation de qualité. Seulement, il ne suffit pas d’avoir une population jouissant d’une bonne santé et bien formée. En effet, comme disait quelqu’un récemment, on peut accumuler toutes les connaissances possibles, mais si on n’a pas l’expertise nécessaire, alors on est condamné à faire du sur place. Une gouvernance de lutte contre la corruption ou la poursuite d’objectifs contraires à l’intérêt général est incontestablement reconnue comme salutaire.

Elle manque malheureusement à la plupart de nos pays. Une partie de nos élites soutient une telle gouvernance, tant qu’elle n’a pas encore accédé au pouvoir, mais s’en départit dès qu’elle y accède, en faisant pire que ceux qu’elle s’employait à critiquer autrefois. En matière de développement, je pense que les « checks and balances » (comme on les appelle chez les Anglo-Saxons), c’est-à-dire les contre-pouvoirs, devraient jouer. On ne peut simplement pas parler de développement sans un libre exercice des institutions de contre-pouvoir. Ces dernières ont pour principal rôle de ramener l’exécutif dans le droit chemin qu’on a construit ensemble, sur la base d’un consensus national. Ce faisant, elles contribuent à limiter les risques de dérives. Force est de reconnaître, cependant, qu’une telle fonction est souvent très peu perceptible dans nos pays africains, du fait de son assujettissement manifeste au pouvoir exécutif en place, ou à d’autres considérations opportunistes, égoïstes et peu avouables.

Enfin, il faut donner au secteur privé la place qu’il mérite. Il n’est un secret pour personne que le développement de l’Afrique ne saurait se concevoir sans la contribution substantielle d’un secteur privé dynamique, créateur de richesse et d’emplois, catalyseur de ressources financières et donc acteur majeur de l’économie, dans un partenariat gagnant-gagnant avec les administrations publiques. À cet égard, il me plaît de citer en exemple, et sans aucune prétention à l’exhaustivité, quelques capitaines d’industrie tels que les nigérians Aliko Dangoté et Tony Elumelu ; les camerounais Baba Ahmadou Danpullo, Victor Fotso et Paul Kammogne Fokam ; l’ivoirien Jean Kacou Diagou, le soudanais Mo Ibrahim ou encore le burkinabè Salif Kossouka Ouédraogo… et j’en oublie.

Ceux-ci, à l’instar de tant d’autres, ne manquent pas de s’illustrer inlassablement à travers une multitude d’initiatives remarquables, allant dans le sens d’un partenariat public-privé éminemment porteur pour le développement du continent. Il reste que soient mis en place des mécanismes d’accompagnement adaptés et suffisamment performants pour optimiser la contribution déjà non négligeable du secteur privé au développement de l’Afrique. En effet, dans ce partenariat public-privé, le rôle de l’État, faut-il le rappeler, n’est pas de se substituer au secteur privé, encore moins de le suffoquer, mais plutôt de créer « l’écosystème » devant lui permettre de mieux s’exprimer.

Nous souhaitons tout de même vous interroger sur le franc CFA. En tant qu’économiste, pensez-vous que son maintien favorise réellement le développement et la croissance des pays africains, ou au contraire, perpétue-t-il un modèle économique dépassé, freinant l’émergence d’une véritable autonomie financière pour l’Afrique ?

Comme tout ce qui relève de la monnaie de manière générale, la problématique du franc CFA devrait, à mon avis, se décliner en des termes moins binaires, moins manichéens, moins caricaturaux. Cependant, la plupart des économistes, tous bords confondus (y compris donc moi-même), s’accordent, aujourd’hui, sur le minimum que voici : (i) la suppression pure et simple de la garantie de convertibilité du franc CFA offerte par la France et dont la pertinence est de moins en moins admise ;(ii) la modification ou l’abandon de l’arrimage à l’Euro, par l’instauration d’un régime de change flottant ; (iii) le maintien d’une monnaie commune. En tout état de cause, force est de reconnaître que, plus de soixante ans après les indépendances, les données structurelles des économies des pays de la zone franc ne sont pas restées statiques. Elles ont sensiblement évolué. Et ce seul constat suffit pour envisager tout au moins une révision des accords monétaires ayant présidé à l’avènement du franc CFA. Dans quel sens et dans quelles proportions ? Seules des études ad hoc sérieuses pourraient permettre d’y répondre de manière précise.

Votre livre semble suggérer qu’il n’y a pas de véritable retraite pour un intellectuel engagé. Aujourd’hui, quels sont les combats ou projets qui vous tiennent le plus à cœur pour l’avenir de l’Afrique ?

Tout à fait. Pour un intellectuel comme d’ailleurs pour tout travailleur de quelque corporation que ce soit, la retraite ne représente qu’une halte consacrée par les convenances sociales et marquant la fin d’une période plus ou moins longue au cours de laquelle, en raison des nécessités de la subsistance, on a dû, à temps plein ou partiel, contribuer à créer de la valeur, pour son propre compte ou pour le compte d’un employeur. Mais tant que votre santé et vos aptitudes (physiques, mentales, intellectuelles, etc.) le permettent, il n’y a aucune raison, a priori, même étant formellement retraité, de ne pas continuer à se rendre utile à la communauté, ne serait-ce que pour assurer votre propre bien-être, en tant que membre du corps social. Cela me paraît, au demeurant, procéder d’une nécessité absolue, voire d’un impérieux devoir moral. En ce qui me concerne personnellement, depuis ma cessation d’activité à la BAD, et comme je l’ai déjà mentionné, je collabore avec le Programme alimentaire mondial (PAM). À ce titre, je continue, à la demande de cette institution, d’apporter ma modeste contribution au développement de certains pays membres. Après avoir contribué à la gestion d’un bien public mondial comme la BAD, l’idéal, pour moi, serait de mettre davantage cette expérience au service des communautés. La présente publication s’inscrit d’ailleurs dans une telle perspective.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu accès à votre livre, comment devraient-ils procéder ?

Je vous remercie beaucoup pour cette question qui revêt une importance cruciale. Il faut dire que, pour l’instant, l’ouvrage est vendu en ligne aux Éditions LICHT à Paris (https://www.editionslicht.com/), sur Amazon, à la FNAC. Il sera bientôt disponible, en format papier, dans les principales librairies de Yaoundé, Douala, Abidjan et Cotonou.

Nous vous laissons conclure cet entretien.

Je vous remercie de m’avoir permis, en prélude au lancement très prochain de mon ouvrage, de me prononcer sur quelques sujets de légitime préoccupation touchant au développement de notre continent. J’ose espérer avoir répondu à vos attentes et surtout à celles de vos lecteurs dont vous vous êtes certainement fait, l’espace d’une interview, le fidèle porte-parole.

Lire aussi dans la rubrique LIVRES

Les + récents

Crise Politique au Cameroun : Le MINAT et la Légitimité des Élections en Question

Affaires COVID-19 et CAN au Cameroun : Pourquoi Paul Biya ne Sanctionne Pas les Corrupteurs

Corruption au Cameroun : Le Fléau du Tchoko et l'Urgence d'Agir

Décès de Patrick SAPACK à Bertoua : une voix panafricaine et critique s’éteint

Aimé Bonny accuse le Chef Bell de trahison : polémique et tensions communautaires

LIVRES :: les + lus

LE GOTHA NOIR VERSION 2019-2020 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE

- 25 February 2019

- /

- 19867

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 196233

Vidéo de la semaine

évènement