-

© Source : Lemonde.fr

- 15 Mar 2016 13:07:34

- |

- 8977

- |

FRANCE :: « Arrogant comme un Français en Afrique » : extraits de l’essai polémique d’Antoine Glaser

Le journaliste et écrivain spécialiste de l’Afrique, Antoine Glaser, décrypte dans son dernier ouvrage chez Fayard les conséquences de ce qu’il qualifie de « méconnaissance » et d’« arrogance » française. Le Monde Afrique publie en exclusivité des extraits du chapitre « Arrogant comme nos militaires en Afrique ».

Un soir de l’été 2014, je dîne avec quelques amis à la terrasse d’un restaurant thaï, dans une rue calme du XVIIe arrondissement de Paris. Nous parlons d’Afrique, plus particulièrement de la situation en Centrafrique. A la table voisine, une femme d’une cinquantaine d’années est installée face à une jeune fille. Grignotant des biscuits d’apéritif, elles semblent attendre un troisième convive. Brusquement, la femme se tourne vers nous et explose : « Désolée d’interrompre votre conversation, mais si je puis me permettre, on ne dit pas la vérité sur la situation de nos soldats en Centrafrique. » Sans reprendre son souffle, elle poursuit : « J’attends mon fils, qui est un tireur d’élite. Après le Mali, il a été quelques mois en Centrafrique. Il vient juste de rentrer à Paris et repart dans les prochains jours pour une nouvelle mission, cette fois-ci en Guyane. Comme j’ai entendu que certains d’entre vous sont journalistes, mon fils peut vous raconter ce qu’il a vraiment vécu à Bangui avec ses camarades. Tenez, justement, le voilà. »

Coupe de légionnaire, tatouages sur les bras et visage fermé, le garçon s’approche avec méfiance. Il nous regarde de travers, chuchote quelque chose à l’oreille de sa mère et s’éclipse immédiatement. « Excusez-le, reprend sa mère, gênée. Il a vécu des situations très dures en Centrafrique avec ses copains. Ils ont découvert un matin des cadavres d’enfants musulmans qu’ils connaissaient, tués par des miliciens. Plusieurs d’entre eux n’ont pas supporté. Ils n’étaient pas préparés à ça. En plus, pour ce qu’ils sont payés ! »

Le cas de la Centrafrique illustre parfaitement cette attitude de l’armée française qui croit encore connaître « son » Afrique sur le bout des doigts. Mobilisé par l’opération « Serval » au Mali contre les djihadistes – une initiative applaudie tant en Afrique qu’en Europe –, François Hollande ne voulait pas accréditer l’idée qu’il allait, comme au « bon vieux temps », voler au secours d’un régime autocratique en perdition. Il a commis l’erreur de tarder à intervenir, laissant la situation s’envenimer. Le 12 décembre 2012, le président centrafricain François Bozizé tient un meeting devant ses partisans. En langue sango, il lance un appel à « nos cousins français et américains, qui sont des grandes puissances, à nous aider à repousser les rebelles sur leurs positions initiales ». François Hollande lui répond le même jour que la présence militaire française en Centrafrique n’est pas destinée à « protéger un régime » contre la progression d’une rébellion, mais à défendre les ressortissants et les intérêts français.

Il faut rappeler que, dans le cadre de l’opération « Boali », la France disposait depuis octobre 2002 de deux cent quarante soldats, notamment sur l’aéroport de Bangui, en soutien à une force multinationale africaine. En mars 2013, François Bozizé est chassé du pouvoir par un regroupement de mouvements rebelles venus du nord et de l’est, baptisé Séléka (« coalition » en sango) et à dominante musulmane. Ces mouvements se sont armés au Soudan voisin et ont prospéré pendant plus d’une décennie dans des zones en déshérence, totalement abandonnées par le pouvoir central.

Par précaution, la France porte à cinq cents ses effectifs militaires à Bangui. Elle croit ainsi maîtriser la situation ; au contraire, celle-ci lui échappe déjà. Paris sous-estime l’extrême violence et la capacité de nuisance des milices chrétiennes anti-Balaka, qui s’en prennent aux musulmans dans la capitale comme dans le reste du pays. Très vite, c’est le chaos. François Hollande, à l’initiative d’un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient à l’Elysée les 6 et 7 décembre 2013, prend enfin la mesure du danger.

L’annonce du déploiement « aussi longtemps que nécessaire » de mille six cents soldats français en Centrafrique afin de « désarmer toutes les milices et [tous les] groupes armés qui terrorisent les populations » marque le lancement de l’opération « Sangaris ». L’intervention française sera « rapide » et « efficace », précise le président. Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, s’exprimant le 17 décembre 2013 à l’Assemblée nationale, affirme : « Nous n’avons pas l’intention de dépasser ce nombre [de 1 600]. » Quelques semaines plus tard, l’effectif est pourtant porté à deux mille hommes…

Bangui-la-Coquette devenue Bangui-la-Roquette

Fini le temps où deux cents légionnaires déployés en ville, trois coups de feu tirés en l’air et le passage rugissant d’une paire de Mirage suffisaient à rétablir l’ordre. Bangui-la-Coquette, où dans les années 1970 un ministre de la coopération allait à la chasse aux papillons escorté par des motards, est devenue Bangui-la-Roquette. Ironie de l’histoire, les troupes africaines les plus aguerries qui se battent en Centrafrique aux côtés des Français sont rwandaises. Ces soldats, environ six cents hommes, sont les « meilleurs ennemis » de l’armée française sur le continent depuis le génocide qui a frappé leur pays en 1994. A peine arrivés en Centrafrique, ils ont commencé par éliminer les Hutu génocidaires qui s’y étaient réfugiés. Sous le nez des Français, qui n’ont rien osé dire… Sur le terrain, les relations entre les deux armées sont plutôt fraîches, comme en témoigne l’épisode du 14 juillet 2014. Lorsque la présidente centrafricaine par intérim, Catherine Samba-Panza, se rend à la réception donnée à l’ambassade de France pour célébrer la fête nationale, elle est accompagnée de sa garde rapprochée, composée… de soldats rwandais. Non seulement ces derniers n’auront pas droit aux petits fours, mais ils ne seront même pas autorisés à fouler la pelouse de la résidence et seront priés de partir. Avant de quitter la réception, la présidente demandera à l’ambassadeur : « Comment je fais, moi, puisque je n’ai plus de protection, pour retourner à ma résidence ? » Elle regagnera ses pénates dans un VAB (véhicule de l’avant blindé) de l’armée française…

Force de réaction rapide de la Mission des Nations unies en République centrafricaine (Minusca), qui compte douze mille hommes, l’armée française a maintenu mille cinq cents hommes jusqu’à l’été 2015, puis neuf cents jusqu’à l’élection présidentielle de décembre 2015. En vertu du système de rotation, près de onze mille hommes se sont succédé au sein de « Sangaris ». Quel est le moral des troupes ? Il est au plus bas. La situation est celle d’une guerre civile, avec des combats qui se déroulent souvent en forêt dense humide ou en zone de savane. Rien à voir avec l’opération « Serval » au Mali, où il s’agissait de rechercher des ennemis bien ciblés dans les sables du désert. Le député Olivier Audibert-Troin (UMP), après s’être rendu sur place, en a témoigné en des termes sévères, le 9 juillet 2014, devant ses collègues de l’Assemblée nationale : « Les hommes que nous avons rencontrés au retour de quatre mois d’opérations en Centrafrique reviennent épuisés, physiquement et moralement. Ils travaillent sept jours sur sept, sans un seul après-midi de repos. Aussi, 12 % d’entre eux présentent des déséquilibres psychologiques se traduisant par un contact altéré avec la réalité, contre 8 % pour l’opération “Pamir” [en Afghanistan]. »

La Centrafrique, plus traumatisante que l’Afghanistan ! Facteur aggravant : comme il s’agit d’une ancienne colonie, aucun sas post-traumatique n’a été, dans un premier temps, mis en place pour les soldats qui quittaient le théâtre d’opérations, contrairement à ceux qui rentraient d’Afghanistan, pris en charge dans un hôpital à Chypre.

Dans les cénacles militaires, le « débriefing » est tout aussi alarmant. Rendant compte d’un séminaire sur « les leçons à tirer de “Sangaris” », auquel ont participé sept officiers engagés dans cette opération, la chercheuse Aline Lebœuf évoque les médecins et logisticiens qui « ont dû réapprendre à tirer », les hélicoptères « utilisés au-delà de leur capacité normale », les alliés de l’armée française « qui ne respectent pas forcément la vie des civils », l’incompréhension des soldats français qui, tandis qu’ils affrontent les combattants de l’ex-Séléka, voient leurs généraux négocier avec les leaders de ce mouvement de rébellion.

Le succès – ponctuel – de « Serval » au Mali a totalement masqué les ratés de « Sangaris ». Pendant des semaines, François Hollande et son ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, ont tout essayé pour mobiliser leurs partenaires européens sur le dossier centrafricain. En vain. (…) Les partenaires européens de Paris ne veulent tout simplement pas entendre parler de la République centrafricaine, comme si ce pays se trouvait sur une autre planète… (…)

Aux yeux d’Yves Fromion, député Les Républicains du Cher, l’absence de participation des partenaires européens « est un échec diplomatique pour la France ». Le constat est brutal, mais il est pour l’heure sans appel. Plus grave : on ne voit pas la moindre perspective d’un changement en la matière. « Les Français y sont allés, qu’ils s’en débrouillent » : telle est la pensée profonde des autres Européens, analyse-t-il, chiffres à l’appui.

Ainsi, l’Union européenne a dépensé 840 millions d’euros pour lutter contre les Chabab en Somalie à l’initiative de la Grande-Bretagne, contre seulement 75 millions pour la guerre au Mali à l’initiative de la France. « N’ayons aucune pudeur à le dire : quand des Français ont versé leur sang pour préserver un pays d’une guerre civile, voire du djihadisme international, il y a quelque chose de troublant à voir qu’in fine on travaille pour le “roi de Prusse” », conclut le député.

François Hollande semble l’avoir entendu. Pour achever sa success story au Mali, le président français a beaucoup insisté, lors de la visite d’Etat à Paris du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, les 21 et 22 octobre 2015, sur les avantages économiques que les entreprises françaises retireront des 360 millions d’euros d’aide supplémentaire annoncés (construction des camps de la Minusma par le groupe Razel et fourniture d’hélicoptères français aux troupes tanzaniennes). En Centrafrique, en revanche, aucune retombée économique à attendre.

La France aura finalement fourni une grande partie des moyens logistiques indispensables, et sa participation représentera 42 % des effectifs militaires (soit 326 personnels) pour un coût de 36 millions d’euros sur neuf mois (soit 50 millions d’euros en année pleine). Selon le schéma initial, la contribution française à la mission européenne ne devait représenter que 29 % des effectifs (soit 290 personnels) pour un coût de 17 millions d’euros sur neuf mois.

Et la France va subir encore d’autres humiliations pour reconstituer des forces armées centrafricaines. Le 19 février 2015, c’est le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, qui est sorti de ses gonds. Lors d’un Conseil européen à Riga, il a échoué à convaincre ses pairs d’envoyer soixante instructeurs à Bangui dans le cadre de l’opération Eufor RCA. En marge de cette réunion, il a confié à un petit groupe de journalistes : « Il faut mobiliser soixante experts militaires non pas pour une mission de combat, mais pour une mission de conseil-formation. Et nous avons du mal à les réunir. (…) Sur les soixante experts, la France [en] met déjà vingt… Voyez l’acuité du sujet ! (…) On imagine les risques qu’aurait une RCA qui n’aurait pas d’armée structurée, près du nord du Cameroun, où existe Boko Haram. »

La France, bien seule en Afrique

Le 15 mars 2015, l’Eufor RCA de reconstruction de l’armée centrafricaine, aussi stratégique que nécessaire, a été transformée en une Eumam RCA, c’est-à-dire une simple mission européenne de conseil en République centrafricaine… Alors, pourquoi l’armée française reste-t-elle en solo en Afrique quand son « chef », François Hollande, justifie ses interventions dans le Sahel par la protection de l’ensemble des pays européens ?

Tout juste installé dans le nouveau bunker du ministère de la défense, le « Pentagone à la française », à Balard, le général Didier Castres, sous-chef des opérations à l’état-major, reconnaît que la France est bien seule en Afrique. Son explication ? Les autres Européens sont « fatigués des guerres du Moyen-Orient », et « les intérêts nationaux priment » en période de crise financière. Il ajoute en baissant le ton, sans doute parce que cette raison est moins avouable : « Les militaires français interviennent dans des conditions de rusticité », avec de vieux matériels que refusent les autres armées. Or les normes de sécurité pour les troupes de l’OTAN exigent deux « protecteurs » pour un instructeur en zone de guerre.

Les sénateurs Jean-Marie Bockel et Jeanny Lorgeoux formulent une autre hypothèse : « Les réticences des Allemands, voire des Anglais, à exercer un rôle actif dans la sécurité régionale africaine ont des raisons historiques, mais tiennent également au comportement de la France. A titre d’illustration, lors de l’opération au Tchad en février 2008, l’intervention des soldats de l’opération “Epervier” au profit du président Idriss Déby a donné aux partenaires européens de la France l’impression d’être instrumentalisés par Paris pour maintenir au pouvoir l’un de ses alliés africains. Certains des Etats du programme de l’Union européenne ont alors envisagé le retrait de leurs soldats déjà déployés. Quant à l’Allemagne et au Royaume-Uni, l’intervention française les a confortés a posteriori dans leur décision de ne pas envoyer de troupes pour l’opération européenne. »

L’heure du mea-culpa aurait-elle sonné ? Halte à l’african bashing ! Faute d’une européanisation de sa présence militaire en Afrique, la France va-t-elle réussir sa stratégie d’africanisation de la sécurité du continent ? C’est une très vieille histoire qui a du mal à se concrétiser. Lors du sommet franco-africain de Biarritz, en novembre 1994, un autre François, Mitterrand de son nom, avait tenté de mobiliser à huis clos ses pairs africains autour de la création d’une Force d’action rapide interafricaine (FARI) de mille cinq cents hommes. Celle-ci aurait eu pour ambition d’intervenir en urgence dans les conflits africains avant l’arrivée de l’artillerie lourde des Nations unies. Pour éviter que la FARI ne ressemble trop à un remake des « tirailleurs sénégalais » branchés sur l’état-major français, Paris avait tenté de ne pas en être le seul partenaire occidental… mais n’avait pas reçu plus d’écho de l’Occident que des puissances du continent, comme l’Afrique du Sud.

Par la suite, la France a donc repris son train-train avec ses partenaires francophones traditionnels au sein des écoles nationales à vocation régionale (ENVR) qu’elle a créées dans ses anciennes colonies dans les années 1990. Mais ces écoles, destinées à former des officiers et sous-officiers, ne comptent plus que quarante-cinq coopérants militaires français pour deux mille quatre cents stagiaires. Elles ne sont plus à la mesure de l’enjeu sécuritaire qui se joue sur le continent et accueillent finalement moins de soldats africains que les écoles de France. « Je m’interroge sur notre capacité à aider les pays africains à construire leurs armées, déclare le député socialiste Gwenegan Bui. Laissons-nous assez de place aux Africains dans nos écoles militaires ? Je suis allé au Congo avec Philippe Baumel [député de Saône-et-Loire] et on nous a demandé si on pouvait faire passer de un à deux le nombre d’officiers de ce pays qui pouvaient être accueillis à l’Ecole de guerre : cela n’a pas été possible ! »

Lancé en 1996-1997 à l’initiative de la France, le programme Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix (Recamp), qui inclut des cycles de formation et d’entraînement à tous les niveaux (stratégique, tactique et opérationnel), s’effiloche également en s’européanisant. Cela n’empêche pas la livraison de matériels flambant neufs, mais ils restent bien à l’abri en ville tandis que les militaires français sillonnent le désert dans leurs vieux véhicules. Les rapporteurs d’une mission d’information sur le dispositif militaire français en Afrique ont été « surpris de voir, sur les parcs de stationnement des éléments français au Sénégal, un nombre conséquent de 4x4 Land Rover entretenus en parfait état positionnés au titre du dispositif Recamp alors que tous les véhicules terrestres [qu’ils] ont pu voir lors de leurs déplacements auprès des forces “Serval” au Mali et “Sangaris” en Centrafrique paraissaient loin d’être en aussi bon état ».

« African bashing »

La stratégie des bataillons africains en attente est pourtant vigoureusement défendue à l’état-major, à Paris. « Je ne supporte plus cet african bashing », s’agace le général Didier Castres. Avant d’être nommé sous-chef des opérations à l’état-major, il a été le « Monsieur Afrique » de l’état-major particulier du président de la République. A ce titre, il était collègue et ami avec le général Bruno Clément-Bollée, alors à la manœuvre pour former et équiper la Force africaine en attente de l’Union africaine. Celle-ci est constituée de cinq brigades régionales avec un dispositif intermédiaire d’urgence : la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (Caric).

Pour Castres, « les effectifs africains de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) se sont bien déployés sans les Blancs et avec pas beaucoup de moyens ». Après un temps de réflexion, il poursuit, songeant à l’évidence à tous les soldats africains négligés par une hiérarchie parfois corrompue et ignorés par leurs dirigeants politiques : « Faut-il déjà savoir pour qui on se bat et pour qui on meurt… »

L’heure du bilan de plus de cinquante années de coopération militaire française post-indépendances a-t-elle sonné ? Le sujet est tabou. Réfugions-nous derrière le père Fouettard incontesté : la Cour des comptes. En 2009, pour la première fois, elle a procédé à une enquête sur la coopération de défense « structurelle » conduite et financée par le ministère des affaires étrangères et européennes. Elle y relève un « pilotage insuffisant de la coopération militaire », celle-ci se révélant « très ambitieuse par rapport aux moyens mis en œuvre ». Plus sévère encore, elle note : « L’absence de toute analyse quantitative de l’impact relatif de l’aide militaire sur les Etats qui en bénéficient jointe au contact de la très grande disparité de l’effort ne permettent pas d’éclairer les responsables sur l’efficacité intrinsèque de l’aide fournie. » Surtout, « la réalité de la logique de substitution régulièrement proclamée depuis 1998 apparaît très incertaine ».

Etat des lieux fin 2015 : si l’armée française est toujours au front en Afrique, seule, elle s’est repliée, faute de moyens, sur son pré carré d’Afrique de l’Ouest, jusqu’au Tchad, en Afrique centrale. L’objectif est de couvrir toute la bande sahélo-saharienne pour mener la guerre contre le terrorisme. Au total, environ dix mille hommes sont mobilisés. L’état-major a par ailleurs sauvé une partie de ses effectifs à Djibouti (1 300 soldats).

Laissons le mot de la fin à un diplomate chevronné, esprit indépendant doté d’une grande expérience des terrains minés : l’ancien ambassadeur de France en Côte d’Ivoire Gildas Le Lidec. Après avoir assisté, impuissant, aux tirs des hélicoptères français sur les ponts d’Abidjan en novembre 2004, il en a tiré la « philosophie » suivante : « Cette expérience de trois ans au bord de la lagune Ebrié me laisse en fait, sur un plan politique général, une impression quelque peu dubitative quant à notre façon de conduire des expéditions militaires en Afrique, puisqu’elles semblent encore de mise. N’a-t-on pas remis en priorité, sous la pression de l’actualité et des effets de la communication, des objectifs avant tout sécuritaires et humanitaires qui viendraient sournoisement supplanter les impératifs du développement ? Je ne veux pas faire ici le procès d’une “France-Afrique” dont je pensais vivre les derniers soubresauts, mais m’inquiéter seulement du mode opératoire et du plan de communication dont nous entourons nos interventions, trop rapidement qualifiées de “victoires” ».

Lire aussi dans la rubrique LIVRES

Les + récents

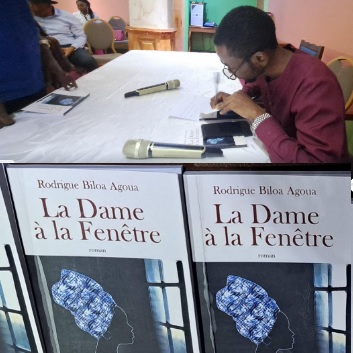

Ambassade du Cameroun en France : Une révolution silencieuse

LE LIBERATEUR LONGUE LONGUE SERA A HAMBOURG POUR LA 5EME EDITION DU TOP SUCCES GALA NIGHT

Calixthe Beyala : Critique d’une Obsession Culturelle au Cameroun

Aurélien Tchouaméni Offre un Complexe Sportif à un Orphelinat au Cameroun

Les Laboratoires Biologiques Américains en Afrique : Objectifs Cachés et Controverses

LIVRES :: les + lus

LE GOTHA NOIR VERSION 2019-2020 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE

- 25 February 2019

- /

- 19520

LE DéBAT

Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?

- 17 December 2017

- /

- 185755

Vidéo de la semaine

évènement